来源:广州金融科技公众号

一、专题背景

20世纪90年代,民间融资活动迅速发展,乱集资、乱批设金融机构、乱办金融业务(俗称“金融三乱”)的现象开始在全国范围内出现,发生了多起重特大非法集资案件,引起社会高度关注。随着金融的创新、市场的扩容、科技的发展,非法集资逐步衍生出翻新变化和日趋复杂化的犯罪实施手段,案件高发、频发,形势十分严峻。

近年来,我国监管部门对非法集资现象防治工作力度不断加大,特别是通过建设地方金融风险防控平台,运用信息化手段对地区非法集资风险进行监测、分析和处置。在具体的监管实践中,广州市地方金融监督管理局在金融风险监测防控工作中正逐步取得成效,监测发现多起典型案例。

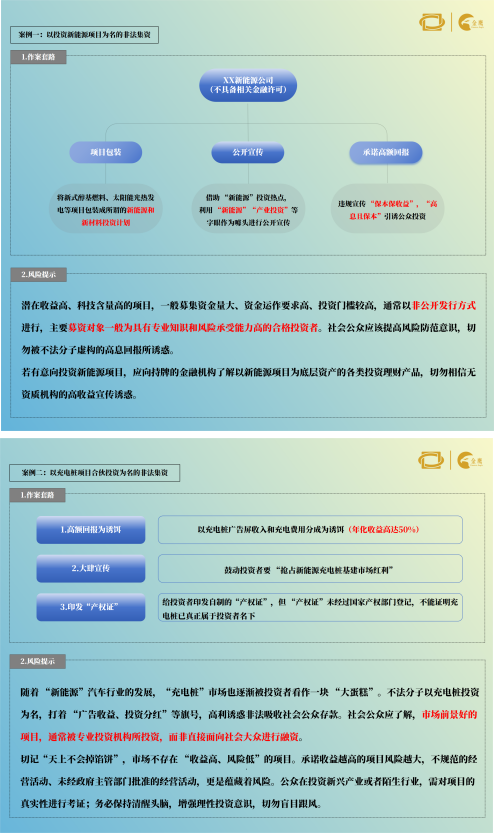

二、典型案例

三、特征总结

基于互联网背景下的非法集资有以下五大行为特征。

1.通过合法融资渠道之外的其他方式向社会公众筹集资金,且通常不区分募资对象的风险承受能力。

2.除媒体、推介会、传单、手机短信等途径之外,互联网成为最常用的公开宣传手段。

3.拒绝向投资者提供真实的投资信息,或提供虚假信息。

4.投资的载体不具有合法效力,如私自在互联网设立投资基金进行集资。

5.夸大投资收益,隐瞒投资风险,常常许诺“保本保息,高收益,低风险”

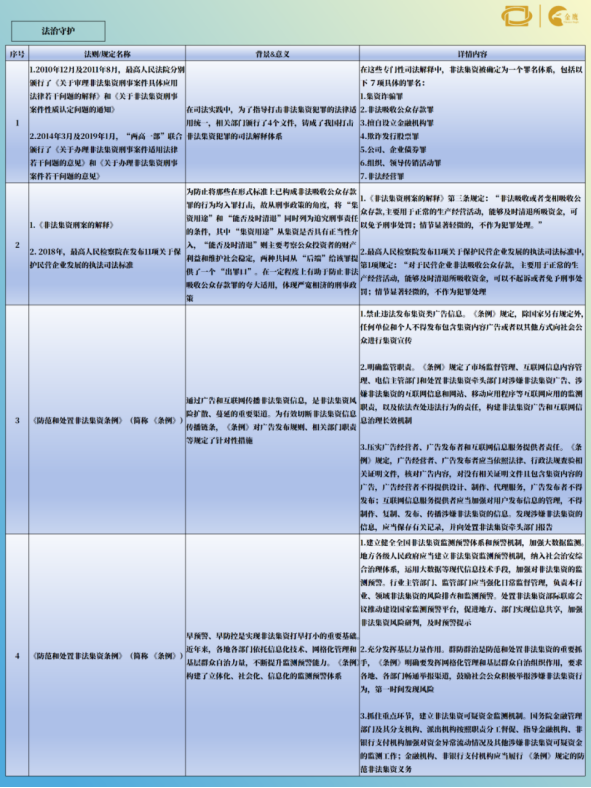

四、法治守护

五、专题总结

近年来,虽然在各地各有关部门的强力打击整治之下,非法集资势头有所收敛,但是仍然处于多发高发状态,不法分子为了逃避打击,实施了更隐蔽、更复杂、更迅速的集资方式,集资手法呈现复合型、知识型特点,使公众防不胜防。第一,非法集资网络化、跨域化程度更大,目前通过网络传播的非法集资案件数量已经超过纯粹依赖原始的线下推广方式,常见的有“互联网+”模式,这使得非法集资传播速度更快、波及范围更广。第二,作案手法和工具更智能,不法分子专门炮制网站、APP和自动化的系统工具,既实现非接触式作案,也提高了运作效率。第三,集资人呈现组织化、职业化趋势,不法分子成立分工明确的团队,以经济政策为幌子,把当下流行的概念包装成集资外衣,巧立名目吸收资金,更有部分不法分子深谙法律、经济、营销、心理等专业知识,设计复杂的运作机制,使公众难以识别集资圈套。第四,资金归集更快,不法分子通过设立大量空壳公司和开立银行账户,并利用第三方网络支付工具迅速归集并转移资金。

然而,面对升级的风险,许多公众对非法集资的认识水平仍然没有提高,对新型作案手法缺乏了解,在高涨的投资气氛影响下,面临比传统非法集资更大的险境。

所幸的是,各地防范和处置非法集资牵头部门早有动作,会同各有关部门加大警示教育力度,充分利用互联网、电视、广播、报刊等多种媒介,及时向社会公众发布预警信息和风险提示,宣传相关法律法规知识,曝光典型案例,揭露犯罪手法,帮助公众逐步认识新形势下的非法集资,提升自我保护能力。同时,各有关部门也通过完善打击处置机制,加强非法集资风险监测和信息共享,运用人工智能和大数据等前沿技术,深入挖掘隐藏的非法集资线索,精准发布预警,做到早安排、早部署、早防范、早处置。