2019.03.11

从无到有 由弱到强 花都工业在改革大潮中阔步前行

改革开放四十年,与全国其他地区一样,花都的工业也经历了翻天覆地的变化。这条变化之路,内因源于国家层面的改革开放,当然,也与花都人民的智慧和辛劳、百折不挠的斗志密不可分。据记载,花县(花都前身)的手工业始于清统三年(1911年),虽然只是简单加工业,但代表了花县工业的诞生。之后,花县工业逐步得到稳步发展。产业结构也从以农业主导、向工农业并存发展,到现在以工业为主,第三产业为辅,农业几乎没有的格局转变,工业经济也经历了从无到有、由弱到强、总量倍增、质量效益显著增强的发展道路。

我区企业新三板上市

改革开放前花县工业状况

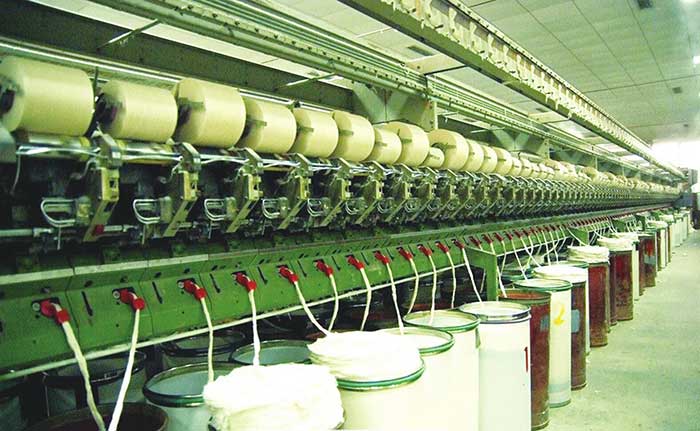

据记载,纺织缝纫业是花县最早的手工业。纺织缝纫业包括毛巾、织布、制衣和织带等专业。花都的毛巾生产始于清统三年(1911年),1938年,花都共有毛巾厂22家,木织机632台,平均年产毛巾637万条,产品主要销往广州和广西。新中国成立初,缝纫业由个体经营,接受商业部门加工订货。1955年,恢复毛巾出口。全县缝纫业170家,从业229人,分布在各圩镇和较大的乡村,产值15.57万元。1986年,毛巾厂与广州纺织品进出口公司联营,成为广州市出口毛巾生产基地。改革开放初期,花都的缝纫(制衣)业已初具规模,主要生产中山装、青年装、西裤、棉衣、男女唐装衫、衬衣、机恤、解放帽和蚊帐。1979年起,部分制衣业引进先进的缝纫设备,发展出口产品和“三来一补”加工业务。80年代中期,制衣业发展迅速,县属和乡镇办的制衣厂不断增多,花县成为广东省三个制衣出口基地之一。2007年,全区生产服装9720万件,比2006年增长17.6%,比新中国成立初期发生了天翻地覆的变化。

新中国成立初期,花都共有工业企业92户,工业总产值144万元,其中轻工业产值129万元,占89.6%。1954年,开始对手工业(几乎全是轻工业)进行社会主义改造,手工业者逐步走上集体化道路。1978年,花都工业总产值1.43亿元,其中轻工业产值9663万元,占67.2%,比重比新中国成立初期下降了22.4个百分点。改革开放以来,花都轻工业高速发展。1978年,花都(原花县)轻工业总产值9663万元,占全部工业产值的67.2%;主要轻工业产品为毛巾、棉织纱等,其中毛巾年产达301.3万条,棉织纱675吨。80年代初,实行经济体制改革后,花都轻工业出现崭新局面,所有制结构也发生了很大变化,乡镇工业迅速发展,“三资”企业不断增多,经济效益不断提高。1988年,花都轻工业总产值4.86亿元,占全部工业产值的71.1%;主要轻工业产品为毛巾、棉布等,其中毛巾年产高达898万条,棉布508万米。1988年后,花都轻工业继续保持高速发展态势,至1993年,花都轻工业产值发展到44.47亿元,占全部工业产值的74.9%,花都的轻工业逐步形成以轻纺、电子、食品(饮料)等为支柱产业。

我区制造业内景

1993—2000年花都工业经济发展状况

1993年以后,花都市委、市政府根据实际,提出实施“二三一”型产业结构(即优先发展工业,积极推进第三产业、稳步发展农业)的发展方针,出台了系列政策,采取了有效措施,逐步调整结构,大力发展工业。1993年花都三次产业的比重为9:61:30(第一:第二:第三)。

(一)轻工业发展情况。1993年,花都的轻重工业比重为71:29;至2000年,轻重工业的比重为66:34。

1993年,花都轻工业产值44.91亿元,占全部工业产值的71%,花都的轻工业逐步形成以纺织缝纫、工艺品、皮革、电子、食品(饮料)等为支柱产业。花都工艺品主要包括刺绣、珐琅和玉器等,其中以花县珐琅厂为代表的珐琅最具特色,1993年珐琅产量8800件,产品远销东南亚、西欧和港澳地区。

2000年,花都轻工业总产值达到205.92亿元,比1993年增长了4.6倍,产品主要以电子音响、纺织制衣、皮革皮具为主。

1、花都纺织服装业发展历程。20世纪80年代后期,花县的纺织服装业已有较好的基础和一定的规模,是广东省三大成衣出口基地之一。90年代初,原来以加工服装为主的“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配与补偿贸易)制衣企业,由于市场原因开始逐步缩减或转产。建市后,花都的服装业呈波浪式发展。随着华哥尔时装、金河时装、宝华丽等服装企业的迅速发展,1993年,花都全年服装产量达3718万件,到2000年,花都共有服装企业232家,从业人员9.3万人,全年服装产量达12734万件。

2、花都电子电器业发展历程。1993年以前,花都仅有4家规模较小的电子电器生产企业,主要生产电子元件、电子表等传统产品。1993年后,开始引进外资生产新一代电子产品,VCD影碟机和音响设备生产企业异军突起,电子电器业逐步成为花都新兴支柱产业。代表企业有飞达音响、岩田电子厂等。之后,随着莱合精密厂、爱斯佩克环境仪器、裕鸿电子、双龙电器等企业的相继落户投产,发展到2000年,花都共有电子电器生产企业81家,其中VCD影碟机生产企业42家。花都的音响产业开始在国内乃至国际市场上具有相当的影响力和知名度。

3、花都皮革皮具业的发展历史。花都皮革皮具业的发展源远流长,起步于70年代,主要集中在狮岭镇,起源于义山村。改革开放后,狮岭镇的私营皮革制品业发展很快,先后形成闻名的“狮岭皮革一条街”和“狮岭(国际)皮革皮具城”。至2000年,仅狮岭镇从事皮革及其制品生产经营的个体私营企业就有3000多家、4万多人。产品远销亚洲、美洲、东欧等地。

(二)重工业发展情况。重工业发展方面,1993年花都重工业产值为18亿元,占全部工业产值的29%,产品主要以建材、机械、金属制品为主。建材业是花都的传统工业,历史悠久。建市后,以水泥生产为主的建材工业成为花都的支柱产业。1993年花都共有水泥企业11家,年生产能力180万吨,实际生产水泥103万吨。到2000年,花都水泥企业发展到15家,水泥年生产能力达到266万吨。建材业中,除水泥企业外,还有陶瓷企业较具规模。1993年,花都有陶瓷企业7家,年产建筑装饰用陶瓷产品1000万平方米,是广州地区重要的陶瓷生产基地。

1、花都汽车制造业的发展历史。花都的汽车工业发展较早,主要生产基地是广州京安云豹汽车有限公司,始建于1992年8月,属中外合资企业,1993年10月正式投产,年汽车生产能力2万台,发动机4万台。2000年6月,广州风神汽车有限公司与广州京安云豹汽车有限公司实行资产重组,达成协议,合作生产“风神”系列中高级轿车。

2、花都摩托车制造业的发展历程。花都摩托车产业发展起步于1993年建市后,骨干企业有永大摩托车厂和大阳摩托车公司。永大摩托车厂于1993年筹建,1995年投产,年生产“五羊牌”摩托车2万多台;广州市大阳摩托车有限公司始建于1997年,年产摩托车10台(产能),2000年实际生产摩托车5.6万台。

纺织企业

花都撤市设区迎来发展新机遇

2000年7月,花都撤市设区。之后,花都工业经济迎来了发展新时期、新机遇。分三个时期进行描述:

(一)“十五”时期工业发展情况。

1、规模以上工业基本数据。从01年至05年,规模以上工业企业数分别为670、687、722、691、735个。规模以上工业总产值分别为:248.64、298.65、396.10、429.13、552.74亿元。

2、行业发展情况。

2001年,排列前三的行业分别是:服装制造业(30.8亿元)、交通运输设备制造业(30亿元)、纺织业(25.8亿元)。2005年,排列前三的行业分别是:汽车制造业(335.4亿元)、纺织服装业(56.97亿元)、电子电器业(22.7亿元)。

在“十五”时期,我区工业发展呈现以下两方面特点:

一是新兴三大支柱产业迅速形成。2002年9月,花都狮岭获中国轻工业联合会和中国皮革工业协会授予的“中国皮具之都”称号;2003年东风乘用车公司在花都区成立,为花都汽车产业发展注入强劲动力;同年10月省政府批准花都汽车城为广东省唯一的汽车产业基地,纳入省工业发展总体布局。金银首饰制造业从无到有,已建成了初具规模的金银首饰加工区,成为区外汇增长的新亮点。2005年汽车、皮革皮具、金银首饰加工三大支柱产业产值362.69亿元,占全区工业产值50.3%。

二是民营企业蓬勃发展。截至2005年底止,全区私营企业发展到3567户,累计注册资金36.35亿元,从业人员4.49万人;个体工商户24148户,累计注册资金3.75亿元,从业人员5.20万人。民营企业规模日益壮大,技术水平不断提高,有1家企业获首届省百强民企称号、6家企业获市百强民企称号,获市、区民营科技企业称号的达100多家。

(二)“十一五”时期工业发展情况。

1、规模以上工业基本数据。从2006年到2010年,规模以上工业企业数分别为725、692、1049、1009、994个,规模以上工业总产值分别为:638.38、776.86、983.57、1155.63、1469.17亿元。

2、行业发展情况。

2006年,规模以上企业中,排列前三的行业分别是:汽车制造业(345.13亿元)、皮革毛皮及其制品业(31.17亿元)、金属制品制造业(30.25亿元)。汽车产量20.17万辆,摩托车产值25.42万辆,服装8266万件。

2010年,花都支柱行业带动作用非常明显,汽车制造业产值突破千亿元,达到1068.66亿元,汽车产业产值占全区工业总产值的67.7%。规模以上企业中,排列前三的行业分别是:交通运输设备制造业(1082.55亿元)、皮革毛皮及其制品业(44.84亿元)、金属制品制造业(35.56亿元)。

2010年,全区规模以上企业产值排行前10名的工业企业分别是:东风日产乘用车公司、康奈可广州汽车科技有限公司、广州优尼冲压有限公司、广州风神汽车有限公司、广州市大阳摩托车有限公司、广州爱机汽车配件有限公司、国光电器股份有限公司、广州今仙电机有限公司、广州红忠汽车钢材部件有限公司、广州泰李汽车座椅有限公司。

3、“十一五”时期我区工业经济发展的特点。

一是工业经济实力迈上了一个新台阶,工业经济继续成为全区经济发展的主导力量。2010年,工业增加值412.10亿元,较2005年增长1.23倍;工业总产值1586.92亿元,规模以上工业总产值1469.17亿元,分别较2005年增长1.21倍和1.68倍。各年工业增加值占全区生产总值的比重达到60%以上,工业增长对全区经济增长的贡献均超过50%。2010年,规模以上工业总产值完成总量升至全市十二个区县级市第四位,汽车年产67.38万辆,汽车产量占了全市汽车产量近50%。此外,花都各类品牌数量逐年增加,到2010年底,我区获各类名牌超过100个,其中国家级品牌6个。

二是工业企业实力大增,转型升级步伐加快。到2010年底,全区各类型工业企业10664家。本区龙头企业东风日产乘用车公司2010年在全国乘用车企业中的排名由2005年的第8位升至第5位。在此期间,企业转型升级步伐加快。以汽车产业和新兴产业为代表的技术和资本密集型产业在工业中的比重和贡献迅速提高,纺织服装等传统劳动密集型产业比重虽然有所下降,但已逐步向高端化、品牌化方向转型,已逐步在支柱或传统优势产业构建起以省市技术中心为支撑、以企业为主导、以市场为导向,产学研相结合的技术创新体系。

三是产业加速集聚发展,构成起以先进制造业为核心的现代产业体系。相继形成了花都汽车城、狮岭皮具集群区、花都珠宝城、空港物流和高新产业基地、赤坭装备制造业基地等一批特色鲜明的主导产业集群区,构成起以汽车、空港、皮具、珠宝四大支柱产业为支撑,纺织服装、机械、电子、建材、塑料化工等产业为重要组成的现代产业发展体系,产业布局日趋合理。如西部以汽车城为核心的汽车整车及零部件产业、东部以花都空港经济区为核心的临空产业、狮岭的皮革皮具业、新华的金银珠宝产业、横跨新华与雅瑶的总部经济圈和电声产业群、花山的汽配产业、花东的空港物流业,以及正中崛起的狮岭机车、花山精细化工、炭步纺织、赤坭机械装备和梯面的生态旅游等产业。

四是绿色发展战略全面启动,工业节能降耗成效显著。花都区积极实施绿色发展战略,大力推动先进制造业和战略性新兴产业发展,稳步推进双转移工作,加速淘汰关停落后的高能耗企业,逐步淘汰关闭水泥生产企业。2006至2010年期间,花都区进一步优化产业结构,改善环境,痛下决心淘汰关闭水泥生产企业。在此期间共淘汰关闭10家水泥生产企业。2005年,花都又新投产一家年产250万吨的水泥生产企业——广州越堡水泥有限公司。

(三)“十二五”时期工业发展情况。

1、规模以上工业基本数据。

2011至2014年,规模以上工业企业数分别为:524、514、646、646个,规模以上工业总产值分别为:1670.30、1515.72、1742.54、1967.45亿元。(注:从2011年起,由于统计口径的变化,年主营业务收入2000万元以上的工业企业属规模以上工业。原口径是500万元)。)

2、行业发展情况。

2011年,花都区共有各类工业企业10707家。排列前三的行业分别是:汽车制造业(1232.35亿元)、电器机械及器材制造业(43.35亿元)、皮革皮具业(41.21亿元)。汽车产量达到81.41万辆,摩托车产量达60.05万辆,服装5234万件。

2015年,全区累计实现地区生产总值1084.83亿元,同比增长8.3%,三次产业的比重为2.8:55.6:41.6,工业对全区GDP的贡献率达54.2%。完成全口径工业总产值2161.61亿元,同比增长6.9%,其中规模以上工业总产值1952.46亿元,同比增长7.2%,在广州排行第三位(前二位:黄埔、南沙)。全区产值居前三位的汽车制造业、电子电器、皮革皮具业累计分别实现产值1391.7亿元、50.6亿元和45.3亿元。

2017年,全区累计实现地区生产总值1276.39亿元,同比增长8.0%,三次产业的比重为2.4:53.5:44.1,工业对全区GDP的贡献率达52.2%。完成规模以上工业总产值2344.85亿元,同比增长9.6%,在广州排行第二位(仅次于黄埔区)。全区产值居前三位的汽车制造业、电子及通信设备、皮革皮具业累计分别实现产值1675.4亿元、96.1亿元和59.9亿元。

花都新闻中心 舒仕雄

通讯员 吴军平